di Maurizio Randazzo

Dopo Treviso, Bologna, Roma e Milano il genio dell’incisore e grafico olandese Maurits Cornelis Escher (1898-1972) è approdato in Sicilia. Una sezione della mostra organizzata per presentare l’opera dell’artista olandese, allestita al Palazzo della Cultura di Catania (19 marzo – 17 settembre 2017) è interamente dedicata al rapporto di Escher con l’Italia del Sud e con la Sicilia in particolare.

Affascinato com’era dal paesaggio italiano, dalla natura selvaggia, dai vulcani, dall’arte antica e da quella terra primitiva che incontaminata e vergine si offriva allora ai suoi occhi, Escher dal 1921 al 1937 viaggiò ininterrottamente per tutta l’Italia e nel 1923 vi si stabilì, scegliendo Roma come sua residenza.

Definì l’Italia “Posto benedetto”, fu affascinato dalla campagna e dalle città italiane, ma rimase folgorato principalmente dalla bellezza della provincia italiana. Innumerevoli le sue raffigurazioni paesaggistiche di città e soprattutto piccoli paesi italiani, citando solo le opere esposte in mostra: in Toscana, Siena (1922) e San Gimignano (1923) di cui disse “While the 17 towers of San Gimignano drew nearer and nearer. It was like a dream, which could not possible be real”; in Abruzzo, Goriano Sicoli (1929), Scanno (1930), Alfedena (1930); in Campania, Atrani (1931) sulla costiera Amalfitana, paese che sarà lo spartiacque di Metamorfosi, una delle sue opere più conosciute, San Cosimo e il borgo di Torello (1932); in Calabria nel 1930, Morano, Pentedattilo, Fiumara di Stilo, Cattolica di Stilo, Rossano, Rocca Imperiale, nel 1931 Scilla, Tropea, Santa Severina, Rosarno.

In Sicilia Escher venne per la prima volta nel 1928, incuriosito dal clamore dato allora dai giornali all’eruzione dell’Etna del mese di novembre, si vedano La colata del 1928 e Casa nella lava, sempre dello stesso anno. L’artista olandese aveva un interesse particolare per i vulcani, geologia e cristallografia erano al centro dell’intesa con il fratello Berend George Escher, professore di geologia presso l’università di Leida, tanto che attraverso gli studi di Berend, il giovane Maurits Escher si interessò al mondo dei minerali che tanta influenza ebbe sulla sua produzione artistica.

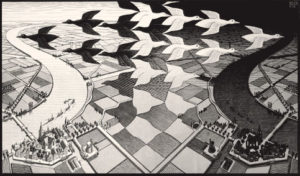

L’infinita molteplicità del sensibile fu per Escher il laboratorio per la costruzione dei suoi motivi matematici, o meglio degli aspetti matematici della percezione visiva che lo porteranno ad abbandonare in seguito la raffigurazione paesaggistica per finire nel dominio delle strutture geometriche, della tassellatura e degli oggetti impossibili.

L’artista olandese viaggiò per la Sicilia con grande interesse, era rapito dalla natura selvaggia dei luoghi, dalla luce, dal mare, ma anche dagli “anfratti inaspettati che dilagano nelle viscere di una madre che non svelerà mai i suoi segreti”[1].

Viaggiare d’altronde era un bisogno connaturato alla sua arte, l’arte dell’incisione, Escher infatti per realizzare le sue stampe, cosiddette di invenzione[2], viaggiava nei mesi caldi dell’anno, raccogliendo quei disegni che mesi dopo nel suo studio sarebbero stati la base per scolpire le sue matrici, per una trasfigurazione dell’immagine resa possibile dalla memoria.

Scrive Escher in una pagina del suo Diario del 1949: “Qual è la realtà di fatto più potente: quella del presente, assorbita istantaneamente dai nostri sensi e discernibile, o la memoria di quello che abbiamo sperimentato in precedenza? Il presente è effettivamente più reale del passato? Io veramente non mi sento di dare una risposta”.

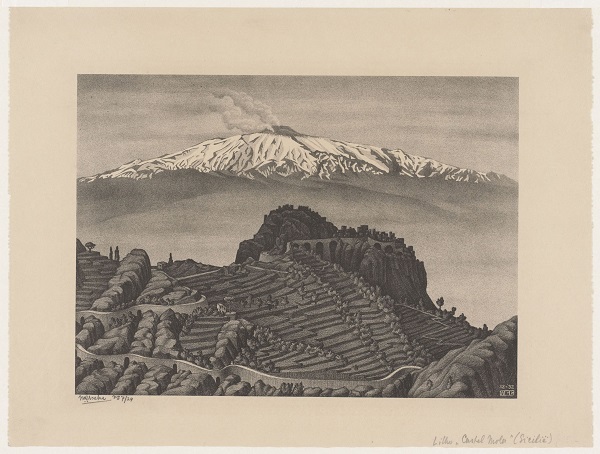

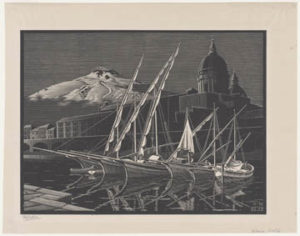

Questa domanda irrisolta ci fa ancora dialogare con Escher, ci mette in contatto con le sue suggestioni, rimaste scolpite per sempre in quelle immagini plasmate nel legno o nella pietra. Del 1932, Tempio di Segesta, Castel Mola, Chiostro di Monreale; del 1933, Caltavuturo, Sclafani, Cattedrale di Cefalù, fino all’ultima del 1936, forse la più bella, la veduta di Catania presa dal suo porto storico prima della distruzione portata dai bombardamenti, un’ultima immagine di quel paese tanto amato dal quale Escher fuggì, temendo il regime fascista, per non tornarvi mai più.

Particolare interesse suscita la sezione della mostra intitolata “Eschermania” che espone svariati prodotti editoriali che nella copertina citano o si ispirano al mondo di Escher, tra i tanti troviamo per esempio la copertina della prima edizione de Le cosmicomiche di Italo Calvino (Einaudi, 1961) che riproduce l’incisione intitolata Altro mondo II, la copertina dell’album On the run dei Pink Floyd (1969) che riproduce Relatività su un suggestivo fondo nero e poi Rettili nell’album intitolato col nome del gruppo Mott The Hoople (1969), Ascendente discendente nell’album degli Scaffold del 1969.

Un bellissimo adattamento in chiave pop-art di Buccia e Nastro di unione si trova nel LP di Ian Hunter Studio Album del 1975 e, infine, anche i Nomadi adattano un’opera famosissima di Escher Mano con sfera riflettente per il loro 45 giri dal titolo Quasi, quasi (1976).

All’uso dell’immagine ricorsiva (un’immagine che, teoricamente, può ripetersi all’infinito) fatto da Escher in Galleria di stampe (1956) va ricondotta anche l’immagine della copertina dell’album dei Pink Floyd Umma Gumma (1969), dove alla parete di una stanza che dà su un giardino è appeso un quadro che riproduce la stessa immagine in primo piano e così all’infinito (effetto droste).

[1] M. Bussagli, I vulcani di Escher, in: Escher [catalogo della mostra, Catania, Palazzo della cultura, 19 marzo – 17 settembre 2017], Catania, Arthemisia, 2017, p. 20.

[2] Si definisce stampa di invenzione quella dove l’artista è insieme ideatore dell’immagine ed esecutore dell’incisione.