Lo stesso titolo, Ccà semu, è un rito: “siamo qui”, con tutti i significati di un proverbio fatto di due sole parole e dunque colmo di “non detto”. Una frase minima di chi è abituato ad accettare il vento dei tempi passare su uno scoglio nel bel mezzo di un epico crocevia

di Gabriele Bonafede

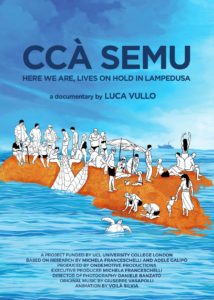

Ccà semu, ovvero “qui siamo”, di Luca Vullo, ha vinto pochi giorni fa il premio Sebastiano Gesù quale miglior documentario al Festival di Taormina. Forse era il documentario che mancava sull’isola di Lampedusa e i suoi abitanti.

Un film che è una goccia d’umanità in un mare di egoismo. Egoismo e disumanità che hanno già ucciso l’Italia. Con questo film sembra esserci, invece, un filo di speranza per un’Italia morta nella propria anima storica di popolo d’emigranti e d’ospitalità.

Ccà semu non è solo uno spot sullo splendore naturale di un’isola al tempo stesso turistica e di frontiera: è il tentativo, riuscito, di far parlare fondamentalmente i lampedusani. I quali, da buoni isolani, parlano di se stessi senza sconti, sia nel bene che nel male.

Lo stesso titolo è un rito proverbiale: siamo qui, con tutti i significati di un proverbio fatto di due sole parole e dunque colmo di “non detto”. Un proverbio di chi è abituato ad accettare in silenzio il vento dei tempi passare su uno scoglio nel bel mezzo di un epico crocevia.

Piccola isola a confronto di tutto l’immenso intorno, marittimo e culturale, la sua popolazione si è adattata come ha fatto la vegetazione dell’isola: restando sul posto, accettando le condizioni di vita, spesso estreme.

Estremo è stato il passaggio storico dei primi anni del XXI secolo, quando Lampedusa è stata lasciata a se stessa nell’accogliere i flussi migratori della disperazione. Estremo è il lembo roccioso di una rinascita turistica e culturale che ha accettato l’accoglienza quale elevazione morale e orgoglio. Con tutte le sue contraddizioni, compresa l’atavica diffidenza nei riguardi del “turco”, dell’africano, dello straniero.

Lampedusa, terra di isolani praticamente tutti “stranieri” da generazioni, se si pensa che è abitata da un incrocio di popolazioni inevitablmente infinito. Isola d’approdo, sosta, rifugio, vita, per fenici, greci, romani, arabi, turchi, inglesi, italiani, africani…

Come quasi tutte le isole del Mediterraneo, Lampedusa è stata luogo di produzione come di pirateria, di confinati o di ripopolamento, d’intreccio tra pesca e commercio, d’ancoraggio e scambio al tempo stesso: luogo dell’ossimoro e della contraddizione, estremo approdo insulare.

In qualche modo, Lampedusa, anche nella forma, somiglia a una grande barca ferma, una nave ancorata nell’immenso mare di Ulisse, nel bel mezzo di migrazioni e contatti tanto sporadici quanto continui.

A Lampedusa si approda e si riparte, che siano turisti o migranti, tartarughe marine o altri esseri viventi. Lampedusani sono quelli che restano, per nascita o per scelta.

Poco più di seimila residenti, a fronte di centinaia di migliaia di turisti e migliaia di migranti che passano ogni anno da queste rocce. Aspettando Godot. Aspettando la prossima nave, la prossima storia. E anche il prossimo documentario, che in qualche modo passerà come gli altri, portato via da Eolo lungo il dolce mare dell’infinito e amaro errare.

Ccà semu, in qualche modo, resterà. Perché ha fatto parlare i lampedusani di oggi facendo riscoprire il valore dell’Odissea umana e naturale verso l’ignoto.

1 thought on “Ccà semu, e l’isola dell’estremo. Il documentario su Lampedusa premiato a Taormina”